News

Penutupan Perbatasan Provinsi Gorontalo Tidak Efektif Lagi

Published

5 years agoon

GORONTALO – Penutupan akses masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan mulai 6 Mei 2021. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo setelah pemerintah pusat melarang mudik lebaran tahun 2021 untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Dosen Jurusan Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo Funco Tanipu ST., MA., mengatakan bahwa alasan menutup perbatasan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 menjadi tidak efektif karena saat ini pandemi Covid-19 di Gorontalo berada pada kategori tidak dapat dikendalikan.

“Pertanyaannya, apakah pandemi ini masih terkendali di Gorontalo? Jawabannya tidak terkendali. Kenapa? Sebab protokol kesehatan sudah tidak diikuti secara serius, apalagi tracing, tracking hingga treatment sudah pada tahap “mana-mana jo”. Apalagi rasio testing tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan”, jelasnya.

Menurutnya menghentikan mobilitas penduduk antar wilayah tidak efektif, sebab di Provinsi Gorontalo sendiri mobilitas penduduk masih berlangsung seperti biasa.

“Penutupan perbatasan sebenarnya menjadi semakin tidak relevan karena selama ini, kurang lebih hampir setahun, perbatasan tetap dibuka tanpa pengawasan yang ketat. Kalau misalnya dalih untuk menjaga “jangan-jangan” ada pembawa virus yang masuk, lalu bagaimana dengan kebijakan Rapid Antibody, Antigen, Swab PCR selama ini?, Kenapa hanya pada saat diluar waktu mudik lebaran hal ini dianggap “relevan” dan dibolehkan, lalu saat mudik lebaran ini bukan sebagai alternatif bagi pelaku perjalanan?”, ujarnya.

Funco menambahkan bahwa solusi untuk test covid-19 yang mahal dapat diatasi dengan Gnose dari Science Technopark UGM yang harganya untuk sekali tes berkisar antara Rp.10.000-Rp.20.000 dan memiliki hasil yang hampir sama presisi dengan alat uji lainnya.

“Pertanyaan publik lain yang perlu dijawab adalah bagaimana dengan yang telah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan patuh pada protokol kesehatan sesuai regulasi, apakah tetap tidak bisa melakukan mudik atau melintasi perbatasan? Jawaban ini harus dijawab otoritas pengambil keputusan menutup perbatasan secara lebih detail, karena jika tidak ada jawaban yang memuaskan publik, maka kepercayaan publik pada program vaksinasi akan semakin turun, yang tentunya pasti akan memakan waktu dalam konteks pemulihan”, ujarnya.

Di sisi lain, secara ekonomi akan menjadi suplemen bagi daerah karena pemudik bisa meningkatkan pemasukan.

“Dari sisi kultural, mudik, bagi orang Gorontalo, bukanlah soal naik mobil melintasi perbatasan, tapi terkait “mohuwalingo mondo u.moleleyangi” atau pulang untuk menggenapkan kerinduan soal kampung. Ada rentetan silaturahmi, ada cium tangan kepada kedua orang tua yang masih hidup, ada bagi-bagi baju baru bagi keluarga, ada bagi-bagi jakati, ada ziarah kubur dan banyak ragam agenda kultural-agamis yang itu terangkum dalam sepotong waktu mudik”, pungkasnya.

You may like

-

Gorontalo Hari ini: 155 Sampel Negatif, 17 Pasien Sembuh

-

Gugus Tugas Covid-19 Gorontalo: Hari ini 26 Orang Positif

-

Hari ini, 7 Orang Pasien Covid19 di Gorontalo Sembuh

-

Kasus Baru Positif di Gorontalo Bertambah 5, Satu Meninggal

-

Kasus Positif Covid-19 di Gorontalo Bertambah Dua. Sembuh 1 Orang

-

Kasus Positif Corona di Gorontalo Sudah 15 Orang

Gorontalo

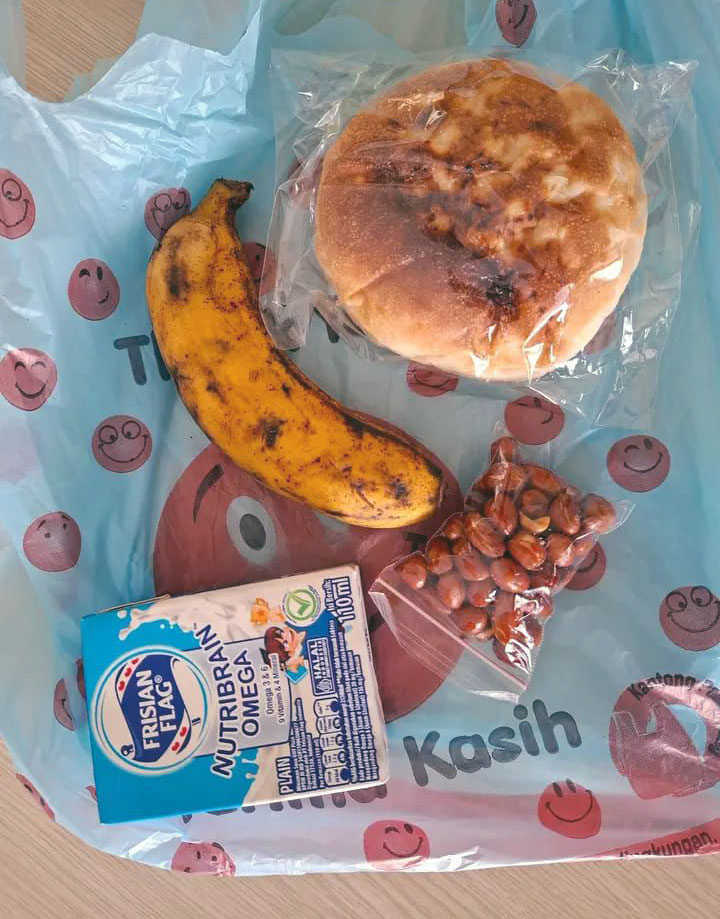

Warganet Kaget! Ini Isi Menu Bergizi Gratis Senilai Rp15 Ribu

Published

19 hours agoon

25/02/2026

Pohuwato – Heboh di media sosial! Warganet digemparkan dengan beredarnya video pembagian Menu Bergizi Gratis (MBG) — program pemerintah untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan, Selasa (24/02/2024).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pohuwato. Dalam video berdurasi satu menit tiga puluh enam detik yang diunggah oleh akun Facebook Yanto Samarang, terlihat pembagian paket Menu Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa. Video itu dapat diakses melalui tautan https://www.facebook.com/share/v/1arfb2iAJ6/.

Dalam rekaman tersebut, Kepala Desa Suka Makmur, Badrun Iyone, memperlihatkan secara detail isi kantongan makanan bergizi yang berisi satu bungkus roti, tiga butir kurma, satu butir telur, dan satu buah pisang matang.

Unggahan itu langsung memancing beragam tanggapan dari warganet. Banyak pengguna media sosial menganggap isi menu MBG terlalu sederhana dan dinilai tidak sepadan dengan anggaran program yang disebut-sebut mencapai Rp15.000 per porsi. Sebagian bahkan memperkirakan biaya bahan makanan tersebut tidak mencapai Rp10.000.

Salah satu akun, HT, menulis estimasi harga bahan pangan yang ia hitung sendiri:

“1 buah pisang Rp3.750, 3 biji kurma Rp3.750, 1 butir telur Rp3.750, 1 bungkus roti Rp3.750. Total Rp15.000,” tulisnya dalam kolom komentar.

Sementara akun lain, SU, menanggapi dengan pendapat berbeda, “MBG dengan harga Rp15.000 itu roti satu, kurma tiga, telur satu, pisang satu. Kalau dikalkulasi, harganya tidak sampai Rp15.000.”

Menanggapi polemik yang berkembang, Erik Sigit Bangga, Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Pohuwato, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa anggaran MBG sudah diatur secara rinci berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Untuk bahan baku makanan, anggarannya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Sebanyak Rp3.000 digunakan untuk biaya operasional seperti listrik, Wi-Fi, dan gaji relawan. Sedangkan Rp2.000 dialokasikan untuk insentif serta fasilitas dapur. Jadi total Rp15.000 per porsi itu sudah terbagi secara jelas,” terang Erik.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG di Pohuwato telah sesuai dengan ketentuan, di mana untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD dialokasikan Rp8.000 per porsi, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA Rp10.000 per porsi.

Dalam prosesnya, pihak pelaksana juga melibatkan ahli gizi, kepala SPPG, dan akuntan untuk memastikan setiap menu memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak.

“Kami memastikan menu memenuhi 30 persen dari kebutuhan gizi harian, atau setara dengan satu kali makan. Karena dalam sehari anak-anak makan tiga kali, maka program ini hanya mencukupi satu kali makan,” jelas Erik.

Terkait perbedaan menu sebelum dan selama Ramadan, Erik mengatakan perubahan dilakukan menyesuaikan waktu konsumsi. Sebelumnya, makanan disajikan dalam bentuk nasi lengkap dengan lauk pauk. Namun selama Ramadan, menunya disederhanakan menjadi menu berbuka yang ringan.

“Untuk Ramadan, kami membuat menu seperti takjil—ada kurma, telur rebus, roti, dan buah. Semua sudah dihitung oleh ahli gizi; karbohidrat dari roti, protein dari telur, gula alami dari kurma,” tuturnya.

Saat ditanya apakah terdapat perbedaan anggaran selama Ramadan, Erik menegaskan bahwa besaran anggaran tetap sama.

“Sama saja,” ujarnya singkat.

Gorontalo

Namanya Dicatut Media, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Angkat Bicara

Published

1 day agoon

25/02/2026

Gorontalo – Abd Rahman Murad, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani, menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di sejumlah media yang mencatut nama dan fotonya dalam isu hubungan kerja sama antara KUD Dharma Tani Marisa dan PT Merdeka Copper Gold.

Dalam pernyataannya, Abd Rahman Murad menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan informasi maupun keterangan apa pun kepada media terkait kerja sama antara KUD Dharma Tani dan perusahaan tersebut. Ia menilai penyebutan namanya dalam pemberitaan itu telah merugikan dirinya secara pribadi.

“Saya, Abd Rahman Murad, dengan ini menyatakan bahwa terkait pemberitaan yang telah disebarluaskan beberapa media tentang KUD Dharma Tani Marisa bersama Merdeka Copper Gold yang mencatut nama serta foto saya, saya secara pribadi merasa dirugikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pertama, dirinya sama sekali tidak pernah menjadi narasumber, melakukan pemberitaan, ataupun memberikan informasi apa pun terkait hubungan kerja sama dan keberlangsungan antara KUD Dharma Tani bersama Merdeka Copper Gold.

Lebih lanjut, terkait pencatutan nama dan foto dalam pemberitaan tersebut, Abd Rahman kembali menegaskan bahwa hal itu sangat merugikan dirinya, baik dari sisi pribadi maupun profesional.

“Atas hal ini, saya akan menyurat secara langsung ke Dewan Pers untuk mempertanyakan media yang telah melakukan pencatutan nama dan foto saya. Saya juga akan mencari tahu siapa aktor di balik pemberitaan yang telah menyebarluaskan narasi dan opini yang tidak benar tersebut,” ujarnya.

Abd Rahman Murad dengan tegas menyatakan bahwa pemberitaan yang menyeret namanya adalah hoaks dan mengada-ada. Ia memastikan akan menempuh jalur hukum terhadap oknum yang telah melakukan pencatutan nama serta penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar dan menyesatkan.

“Sekali lagi saya tegaskan, saya akan melakukan proses pelaporan hukum terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh oknum tersebut,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi dan pemenuhan asas jurnalisme yang berimbang.

Gorontalo

Tujuan Mulia Tersandung Kritik, MBG Gorontalo Ramai Dikeluhkan di Medsos

Published

1 day agoon

25/02/2026

Gorontalo – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kini menjadi salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan publik selama bulan suci Ramadhan 1447 H. Program yang sejatinya dirancang sebagai andalan pemerintah dalam pemenuhan gizi anak tersebut justru menuai beragam kritik dan kekecewaan dari berbagai kalangan.berita.

Sejumlah menu yang disajikan dalam program itu menjadi sorotan utama. Banyak pihak menilai, penyajian dan kualitas makanan tidak sejalan dengan standar dan mutu makanan bergizi yang sebelumnya disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional kepada masyarakat.gorontalo.

Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan perlunya perbaikan teknis secara menyeluruh dalam proses penyaluran dan penyajian Makan Bergizi Gratis di daerah. Ia menilai berbagai keluhan yang ramai disuarakan masyarakat melalui media sosial harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh penyelenggara program di semua level.

“Harus ada perbaikan secara teknis dan berskala, baik dalam penyaluran maupun penyajian. Keluhan yang beredar di media sosial tidak boleh diabaikan. Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas menu yang disajikan,” tegas Zasmin.

Tak hanya menyangkut kualitas menu, kritik juga diarahkan pada aspek distribusi. Zasmin menyoroti tidak adanya label informasi pada makanan yang dibagikan, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas kandungan gizi, tanggal produksi, maupun standar kelayakan konsumsi dari paket yang diterima.

Lebih lanjut, ia juga menyesalkan penggunaan bahan plastik sebagai wadah penyaluran makanan. Menurutnya, hal ini berpotensi menambah persoalan sampah plastik di Gorontalo, sementara di sisi lain pemerintah tengah mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

“Program nasional justru menggunakan wadah plastik, sementara pemerintah mengimbau pengurangan sampah plastik. Ini menjadi ironi dan harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Zasmin mendesak agar segera dilakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh sebelum dampak negatifnya semakin meluas, baik dari sisi kualitas makanan maupun potensi peningkatan volume sampah plastik di daerah.bpmpprovsumut.

Ia juga meminta agar seluruh pihak terkait dilibatkan secara aktif, mulai dari pemerintah daerah, pelaksana teknis, hingga unsur masyarakat, baik dalam proses pengawasan maupun penyajian. Hal ini dinilai penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya sebagai program peningkatan gizi anak dan bukan sekadar formalitas penyaluran bantuan.berita.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara program dan Badan Gizi Nasional, untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi.

Rumah Dekan Jadi Saksi! LD Al Fatih FIS UNG Hidupkan Ramadan dengan Tadarusan

Kebersamaan di Bulan Suci: Pemkab Pohuwato Gelar Buka Puasa di Wanggarasi

Warganet Kaget! Ini Isi Menu Bergizi Gratis Senilai Rp15 Ribu

Namanya Dicatut Media, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Angkat Bicara

Tujuan Mulia Tersandung Kritik, MBG Gorontalo Ramai Dikeluhkan di Medsos

Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan

Tak Sekadar Rayakan HUT, Gerindra Gorontalo Ulurkan Kasih untuk Anak Yatim dan Piatu

Pemuda Bergerak: Karang Taruna Patriot Bilungala Kukuhkan Silaturahmi

Sudah Lengkap Berkasnya, Ahli Waris Pohuwato Masih Menanti Klaim Jaminan Kematian

Suara Tradisi di Tengah Zaman: Koko’o Bilungala Tetap Berdentum Tanpa Sound System

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati

Terpopuler

-

Gorontalo2 months ago

Gorontalo2 months agoJIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025

-

Gorontalo2 months ago

Gorontalo2 months agoBerawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2

-

Gorontalo3 months ago

Gorontalo3 months agoAbai dan Bungkam: Refleksi Elit Gorut Atas Tragedi Julia

-

Advertorial2 months ago

Advertorial2 months agoBukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru

-

Gorontalo2 months ago

Gorontalo2 months agoPotret Ironi Wisata Gorontalo, Akses ke Molowahu Rusak Parah

-

Gorontalo1 month ago

Gorontalo1 month agoAnggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas

-

News3 months ago

News3 months agoRibuan Netizen Buru Link Video Sensitif Inara

-

Gorontalo1 month ago

Gorontalo1 month agoJanji Potong Jari Berbuah Nyata? Ka Kuhu Ditetapkan Tersangka